|

Martin Racine

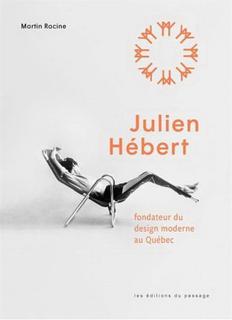

Julien Hébert. Fondateur du design moderne au Québec Montréal, Les éditions du passage, 2016. 256 pp., illus. 34,95 $ relié ISBN 9782924397251 Dans cet ouvrage, à l’origine une thèse de doctorat, l’auteur Martin Racine, professeur et directeur du programme d’études supérieures au Département de design et d’arts numériques à l’Université Concordia, positionne Julien Hébert (1917–1994) au sommet du panthéon des designers québécois. Privilégiant une approche biographique, l’auteur retrace la carrière d’Hébert depuis les années 1930 jusqu’au milieu des années 1980. Cette biographie joint les rangs des études sur le design industriel au Canada, un sujet qui a fait l’objet d’un numéro spécial de la revue RACAR (2015), auquel s’ajoutent quelques catalogues et « beaux livres », notamment Le design au Québec de Mark H. Choko, Paul Bourassa et Gérald Baril (2003) et l’incontournable Design in Canada de Rachel Gotlieb et Cora Golden (2002). C’est un curieux ouvrage auquel nous convient l’auteur et la maison d’édition : quoique nous soyons en présence d’un essai scientifique, son contenu n’a pas été mis à jour depuis le dépôt de la thèse en 2007. Celle-ci a simplement été transformée en un livre, sans qu’une refonte apparente du manuscrit n’ait été effectuée, si ce n’est que le retrait des deux premiers chapitres qui portaient sur la méthodologie et l’état de la question, qui sont pourtant des éléments essentiels à toute monographie scientifique. Le livre largement illustré de photographies noir et blanc est divisé en deux parties d’un peu plus d’une centaine de pages chacune. La première partie portant sur la carrière du designer comporte seulement de courtes sections alors que la deuxième partie, se concentrant sur l’œuvre d’Hébert, est, de façon plus conventionnelle, divisée en quatre chapitres eux-mêmes subdivisés en courtes sections débutant avec une introduction et se terminant avec une conclusion. Dans la première partie, on entre dans le vif du sujet, sans introduction avec un très long extrait d’une lettre de Julien Hébert adressée au directeur de l’École des beaux-arts de Montréal. Nous sommes en 1953 et Hébert s’emploie à définir avec conviction ce qu’est l’esthétique industrielle et en quoi elle diffère de l’artisanat. Le ton est lancé. Hébert sera présenté comme un battant et Racine n’aura de cesse de nous rappeler à quel point il fut imaginatif, inventif et ingénieux. Le titre, d’ailleurs, Julien Hébert. Fondateur du design moderne au Québec, tend à faussement glorifier le designer qui n’a d’aucune manière fondé quelque école ou courant de design que ce soit. Il aurait mieux valu s’en tenir à un titre moins encenseur comme ceux que Racine a plus justement employé dans ces précédentes publications. Dans la première partie, l’auteur retrace le parcours d’Hébert qui, dès ses études secondaires, manifestera un intérêt pour l’art, même si les occasions de gagner sa vie comme artiste dans les années 1930 étaient minces. Hébert poursuivra des études universitaires en philosophie au Québec où il commencera à développer sa vision de l’art. À la fin des années 1940, les tensions entre conservateurs et avant-gardes du milieu de l’art avivent les débats. Les Pellan, Borduas et autres héritiers du surréalisme se rebelleront alors qu’Hébert, lors d’un voyage en Europe, découvrira les créateurs qui avaient gravité autour de l’école du Bauhaus et de Le Corbusier. En s’appuyant sur le journal qu’Hébert a tenu durant une grande partie de sa vie, Racine traduit les tourments du jeune créateur qui bientôt parviendra à définir sa propre conception de l’esthétique industrielle, laquelle sera fortement influencée par les enseignements des exilés du Bauhaus et la notion de « Good Design » alors en vigueur aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Cette notion de « Good Design » a été abondamment analysée par plusieurs auteurs, notamment Stephen Hayward et David Seth Raizman[1]. Il est regrettable que l’auteur n’ait pas puisé dans de telles sources pour mieux mettre en lumière le plus vaste contexte d’une culture de consommation où une esthétique industrielle savante, promue par les défenseurs du « bon design », s’opposait à une esthétique populaire dont l’impact économique était nettement plus considérable. La carrière de Julien Hébert connaîtra un tournant avec le design d’une chaise de jardin qu’il soumet en 1951 à un concours organisé par le Conseil national de l’esthétique industrielle en collaboration avec des compagnies d’aluminium et de bois et la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui Musée des beaux-arts). C’est à la suite de cet événement, au cours duquel Hébert s’illustre, qu’un fabricant de produits en aluminium lui commandera une série de chaises. Si cette première reconnaissance annonçait un avenir prometteur, ses déboires avec les maisons d’enseignement, dont les protagonistes s’opiniâtreront à maintenir une vision relevant de l’artisanat, seront encore très vifs. En effet, Hébert sera confronté au directeur de l’école du meuble, Jean-Marie Gauvreau, qui réprouvait l’enseignement fonctionnaliste des modernistes européens. En extirpant les passages du journal d’Hébert et en citant les articles de la presse francophone – des extraits qui révèlent à quel point il était préoccupé par les enjeux de la profession de designer –, l’auteur réussit à démontrer l’impact qu’il aura sur l’enseignement du design industriel au Québec. Le jeune professionnel qui, dans les années 1950, se définira alors comme un « architecte de l’objet » commencera à gagner des prix d’excellence qui le feront connaître au Canada et à l’étranger, ce que l’auteur ne manque pas de souligner. Le directeur de l’École du meuble consentira enfin à inclure l’enseignement du design dans son programme en 1956, permettant ainsi à Hébert d’initier les étudiants de l’École à la pratique du design. En plus de ses engagements professoraux, il collaborera à des émissions télévisées de Radio-Canada et sera l’un des membres les plus actifs au sein des nouvelles associations professionnelles provinciale et nationale. La liste des réalisations d’Hébert est considérable et Racine démontre bien l’importance du personnage pour la société québécoise. Il a entre autres conçu la signalisation et le mobilier urbain pour la Société des transports de Montréal ainsi que des œuvres d’art intégrées à l’architecture, du mobilier de bureau et des systèmes d’exposition. Cependant l’inventaire des réalisations de ce « créateur recherché » ne permet pas de comprendre la véritable portée de ses contributions au-delà du Québec, car si Racine nous apprend qu’Hébert a été invité à prendre part à des panels et des ateliers au Canada et aux États-Unis, il fournit peu de détails sur le contenu de ces prestations et encore moins sur la réception de ses idées. Hébert jouera un rôle de premier plan dans les années 1960. Mandaté par le gouvernement du Québec, il entreprendra un voyage d’études en Europe pour visiter les centres et les écoles de design dans le but de créer un institut de design à Montréal. Bien que le Québec soit en pleine Révolution tranquille et que le temps soit aux réformes, le projet d’une école de design ne verra le jour que dans les années 1970. Entre temps, cependant, une nouvelle génération de designers, dont plusieurs formés par Hébert, décrochera des contrats pour Expo 67. En 1960, Hébert s’associera à l’architecte Jean-Louis Lalonde et ouvrira un cabinet de consultants en design et architecture. Du fonctionnement de ce cabinet, on apprend peu, si ce n’est la fascination de Lalonde pour l’ingéniosité d’Hébert. Il est dommage que l’auteur n’ait pas saisi l’occasion d’approfondir son enquête sur le rapport qu’Hébert entretenait avec Lalonde et les autres architectes avec qui il collabora, d’autant plus que la période menant à l’Expo sera une période très fertile dans la carrière du designer : conception du logo officiel d’Expo 67, design d’exposition et de mobilier pour le pavillon du Canada, sans oublier l’aménagement du centre de design à la place Bonaventure, commandé par le Conseil national de l’esthétique industrielle, ainsi que les sculptures pour la Place des arts à Montréal et le Centre national des arts à Ottawa. L’homme sera au sommet de sa carrière et le design industriel commencera à acquérir ses lettres de noblesse au Québec et au Canada. Malgré la division de l’ouvrage en deux parties distinctes, le récit de la vie s’entremêle à l’histoire de la carrière et de l’œuvre d’Hébert et mène à des répétitions ou à des coupures qu’une structure plus soignée aurait permis d’éviter. On retiendra qu’au crépuscule de sa vie professionnelle, Hébert, qui durant toute sa carrière aspirera à transmettre une approche humaniste du design, prendra ses distances avec ses contemporains influencés par le postmodernisme. Encore une fois, comme pour son explication sur l’influence du mouvement du « Good Design », la lecture que Racine fait de cette étape de la vie du designer révèle son parti pris pour l’approche fonctionnaliste. Il en fera la démonstration dans sa conclusion à l’aide d’un modèle emprunté à l’historien du design, l’Anglais Nigel Whiteley. Racine a transformé ce modèle, un tableau constitué de cercles interreliés qui illustrent le processus dynamique d’émergence du design au Québec lequel s’appuie sur le rôle « fondateur » de Julien Hébert. Dans son ensemble, cette biographie, l’unique monographie consacrée à Hébert, permet de reconnaître la mesure du talent et la persévérance de cette figure marquante du design au Québec et au Canada. En ce sens, il s’agit d’une contribution non négligeable à l’histoire du design, un domaine encore largement en friche. L’ouvrage n’est cependant pas sans faille. La recherche historique est faible. À trop s’en tenir qu’aux seuls écrits d’Hébert et à l’unique fonds d’archives du Musée du Québec, le portrait trahit un parti pris et manque de nuance. L’auteur aurait dû consulter d’autres fonds d’archives plutôt que de se contenter d’écrire que ses démarches pour repérer certains documents sont encore en cours et de conclure, paradoxalement, et dans la même phrase, que les documents n’existent pas (p. 203). Notons finalement que les illustrations sont bien intégrées et bien identifiées, mais le lecteur regrettera l’absence d’un catalogue des œuvres d’Hébert. Ce livre a certainement sa place dans le champ émergent de l’histoire du design au Canada, mais souhaitons que d’autres ouvrages, plus critiques et plus à jour, s’ajouteront bientôt à ce récit biographique intimiste. Marie-Josée Therrien est professeure associée à la Faculty of Liberal Art and Sciences and the School of Interdisciplinary Studies à l’OCAD University. [1] Stephen Hayward, « ‘Good Design is largely a Matter of Common Sense’: Questioning the Meaning and Ownership of a Twentieth Century Orthodoxy », Journal of History of Design, vol. 11, no 3, 1998, p. 217–233; David Seth Raizman, History of Modern Design, Upper Saddle River, NJ, Pearson Prentice Hall, 2011. Vertical Divider

|

|

|

|||

|

|