|

Louise Vigneault

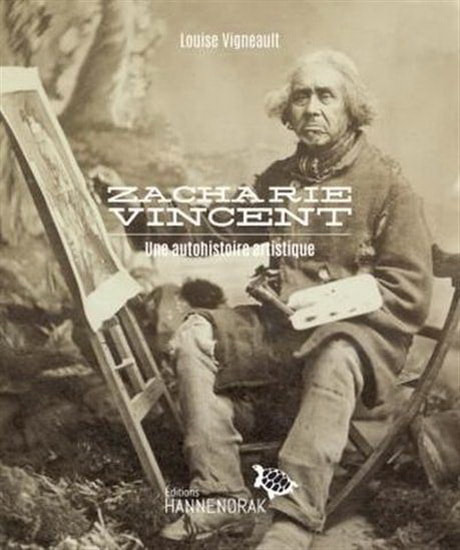

Zacharie Vincent. Une autohistoire artistique Wendake, Éditions Hannenorak, 2016 276 pp. 63 illus. couleur et noir & blanc 39,45 $ relié ISBN 9782923926100 De son vivant, Zacharie Vincent (1815–1886) était présenté comme le « dernier des Hurons » ; aujourd’hui, certains estiment qu’il était le « premier peintre autochtone moderne ». Dans les deux cas, ces étiquettes en disent en réalité moins sur Vincent lui-même que sur les repères sociohistoriques ethnocentriques de ceux qui le placent ainsi à la fin d’une ère et au début d’une autre. Pour sa part, Louise Vigneault est de toute évidence au fait des présupposées oppositions des identités autochtones à la soi-disant « modernité », et des formes de création autochtones aux pratiques artistiques occidentales. Cependant, son ouvrage, Zacharie Vincent. Une autohistoire artistique s’efforce de les dépasser afin de se concentrer sur ce que la vie et l’œuvre de cet artiste peuvent nous apprendre sur l’univers huron-wendat dans toute sa complexité. Le livre prend en effet Vincent comme point de départ pour explorer le contexte historique, social et culturel dans lequel circulaient ses œuvres et, avec elles, les messages qu’elles portaient sur son identité et sur sa communauté. Cette approche est ce qui fait la richesse de l’ouvrage : en plus de nous faire mieux connaître Vincent en tant qu’individu, nous y apprenons aussi énormément sur l’histoire des Hurons-Wendat, leurs relations aux allochtones, leur culture matérielle et leur territoire. Par moments, plongés dans une telle abondance d’éléments contextuels, on en perdrait presque de vue Vincent et ses œuvres. Par exemple, la section portant sur les wampums regorge d’informations intéressantes (p. 131–38), mais Vincent y est si peu évoqué qu’on en vient à se demander s’il n’aurait pas été judicieux d’en revoir la longueur à la baisse, d’autant plus que cette section repose en grande partie sur le travail de Jonathan Lainey, anthropologue huron-wendat et expert en la matière, dont on peut lire l’ouvrage La « Monnaie des sauvages ». Les colliers de wampum d’hier à aujourd’hui (2004). De manière générale, le contenu ainsi que la mise en page de Zacharie Vincent se situe quelque part entre ceux d’un livre grand public et ceux d’un texte académique. D’ailleurs, Louise Vigneault décrit elle-même son livre comme étant « un amalgame entre l’essai, la monographie, le compte rendu et le catalogue » (p. 44). Parfois, ce mélange des genres oriente la lecture sur la forme plus que sur le fond, dont la richesse et la subtilité méritent pourtant toute notre attention. En effet, en s’intéressant à la figure de Vincent, Louise Vigneault s’est adonnée à un exercice difficile : celui de parler de l’attitude et des stratégies identitaires d’un artiste qui a peu livré d’informations à son propre sujet, si ce n’est par le biais de ses œuvres. De ce fait, certaines analyses relèvent nécessairement au moins en partie de l’ordre du spéculatif ; cependant, Vigneault rend ses interprétations d’autant plus convaincantes qu’elle donne souvent au lecteur accès aux étapes de son investigation, au cheminement de son raisonnement, et parfois même aux menus détails des données qui sous-tendent son propos. Ainsi, plutôt que de se retrouver sous la coupe d’une voix autoritaire d’expert, le lecteur peut suivre le méticuleux travail de recherche sur lequel elle a basé ses conclusions. De ce point de vue, parmi les contributions les plus importantes de l’ouvrage se trouve la remise en cause de deux idées pour le moins persistantes, notamment en matière de création autochtone : celle qui insiste sur l’existence d’une distinction fondamentale entre le monde de l’art et celui de l’artisanat, et celle selon laquelle l’intégrité culturelle repose nécessairement sur une imperméabilité à l’altérité. Concernant le premier point, plutôt que de reproduire la division classique art/artisanat, Vigneault explore au contraire leur imbrication historique, sociale, et économique. De ce fait, elle aborde sans détour la question de la commercialisation du travail de Vincent, notant que les réseaux d’échanges des Hurons-Wendat tant sur le plan des négociations politiques que de la vente d’artisanat, ont pu jouer un rôle important dans la diffusion de ses œuvres. Ainsi, le travail de Vigneault s’inscrit dans la lignée de celui de Ruth Phillips, qui a démontré que les souvenirs autochtones méritent d’être considérés non pas uniquement du point de vue de leur dimension commerciale mais aussi de celui de leur valeur artistique (Trading Identities. The Souvenir in Native North American Art from the Northeast, 1700–1900, 1998). Vigneault, elle, fait remonter le lien entre artisanat et art dans l’autre sens. Elle montre par exemple que les dessins et peintures de Vincent témoignent autant de ses liens avec des artistes tels qu’Antoine Plamondon (vers 1804–1895) et Théophile Hamel (1817–1870) que de ses relations avec les fabricants de raquettes et de canots wendat. Ce constat est important car il permet de mieux comprendre en quoi le recours des Hurons-Wendat à toutes sortes de formes d’expression et de relations sociales a eu pour effet de renforcer, plutôt que d’affaiblir, leur identité, leur savoir-faire et leur créativité. Sur la question de l’intégrité culturelle, Vigneault montre également que Vincent n’était pas une figure tiraillée entre deux mondes divergents et deux identités opposées, l’une (allochtone) s’imposant progressivement à l’autre (autochtone), mais plutôt qu’il a su intégrer les différentes dimensions de son expérience et de ses relations dans une identité complexe mais unifiée. Vigneault dresse ainsi le portrait d’un individu et d’une communauté qui ont entretenu avec les allochtones des « relations complexes, multidirectionnelles et fondées sur des influences mutuelles » (p. 105). Ainsi, sans céder à l’acculturation, Vincent et les siens auraient « volontairement et ponctuellement procédé à une intégration des éléments de culture de l’Autre » afin de constituer leur identité « à la fois du “même” et de l’altérité » (p. 105). C’est entre autres pour cela que, malgré avoir souvent été nommé « dernier vrai Huron », Vincent a en réalité affaibli le mythe de la « race en voie de disparition » puisqu’il a utilisé de nouveaux médiums pour perpétuer le symbolisme et les structures sociales de sa nation. Et pourtant, comme le suggère Vigneault, Vincent a aussi pu instrumentaliser l’étiquette du « dernier des purs » à son avantage, notamment dans la manière de mettre en marché ses œuvres. En effet, Vincent serait l’un des « rares artistes à avoir été en mesure de vendre ses autoportraits de son vivant » (p. 118), ayant pour ce faire misé sur la notion qu’il était certes encore en vie, mais qu’il était en voie de devenir le spectre d’un groupe humain tout entier. Ce type de stratégie révèle que Vincent n’était pas à la merci de la société dans laquelle il vivait et des rôles qu’elle a projetés sur lui, mais bien un agent de sa propre représentation. Vigneault souligne d’ailleurs très bien l’importance de l’autoreprésentation dans le parcours de Vincent, depuis la manière dont il se présentait en personne jusqu’à la manière dont il se représentait lui-même et se faisait représenter par d’autres. Cette capacité à affirmer son individualité et son autonomie est, en outre, ce à quoi fait référence le titre de l’ouvrage. Ce n’est en effet pas que le livre soit lui-même une « autohistoire » — ce n’est pas Vincent qui raconte et bien Vigneault qui partage sa perspective — mais plutôt qu’il y a une dimension indéniablement autohistorique aux œuvres de Vincent. À ce titre, la décision de Vigneault d’inclure dans l’ouvrage les portraits de Vincent réalisés par d’autres artistes trouve tout à fait sa justification dans le fait qu’il s’y mettait habilement en scène. Ceci illustre particulièrement bien l’agentivité de Vincent dans son utilisation de l’art comme levier d’autodétermination. L’ouvrage se termine d’ailleurs sur un aperçu du prochain ouvrage de Vigneault qui traitera des nombreux artistes autochtones qui, depuis Vincent, ont eux aussi fait parler leurs œuvres de leur identité, autonomie et résilience, un projet qui s’annonce pour le moins prometteur à en juger par la qualité du présent ouvrage. Solen Roth est anthropologue, chargée de cours et stagiaire au postdoctorat à l’École de design de l’Université de Montréal. Vertical Divider

|

|

|

|||

|

|